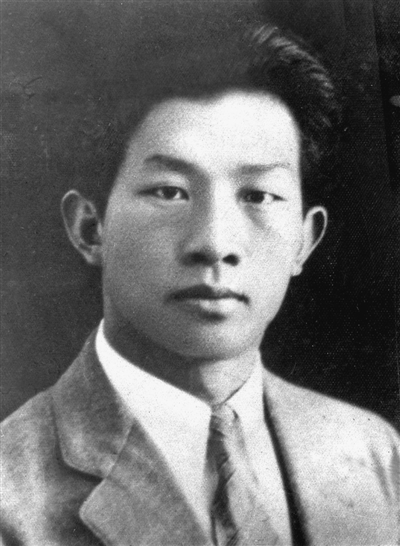

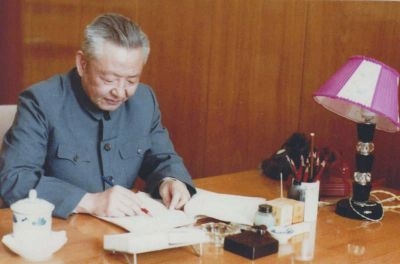

陳云:對待犯錯誤的同志要坦誠批評不打擊 |

|||||

|

|||||

|

陳云在延安抗日軍政大學論述干部政策時曾指出:“當著解決一個干部的問題,關系到他的政治生命的時候,要很鄭重、很謹慎、很細心地去處理它。一個參加革命工作的同志,往往對于肉體生命并不重視,對于政治生命非常重視,他寧愿犧牲一切,卻不愿被黨組織開除。如果在政治上發生這種問題,他就會認為他的前途沒有希望了。所以不是到了逼不得已的時候,決不要開除黨員的黨籍。”陳云正是以這樣的博大胸懷關心和愛護干部,珍惜和保護他們的政治生命的。 陳云一貫認為,不犯錯誤的人是沒有的。早在1942年10月7日,陳云在延安軍事干部會議上的講話中就指出:“共產黨是做事業的黨,共產黨員是做事業的人,做事就不可能沒有錯誤。無論何人,哪怕他再高明,哪怕他很有本領,但還是有犯錯誤的可能。”1950年6月18日,陳云在全國稅務會議上的講話中再次指出:“只有死了的人和未生出來的人不犯錯誤,要做事就不會不犯錯誤。”因此,陳云主張對犯錯誤的同志要正面、坦誠地批評,不能進行打擊。用他形象的話說,就是“對于犯錯誤的同志,要減少戴大帽子(多穿衣服)”。陳云是這樣說的,也是這樣做的。 1940年3月,陳云在延安擔任中共中央組織部部長期間,處理過這樣一件違反黨紀的案例。有一次,兩名知識分子新黨員,在學校畢業即將出外工作前來找陳云談話。第一個黨員說:“有三件事過去沒有向黨報告過,今天臨走時必須向你說一下。”接著他說了三件事,都不是嚴重的政治問題,但過去都未填在入黨志愿書上。第二個黨員也報告了一件他在黨內從未說過的事情:某年在某地為了“飯碗”問題加入過國民黨,但是既未開過會,也未領過黨證。陳云問他為什么入黨時和入黨后不說,他的答復是,說了怕黨不接收自己為黨員,不準自己在黨的學校讀書。他們在講完過去隱瞞的事情后,都表示:現在一切話都對黨講了,對黨沒有一點虧心的事了,痛快了。 陳云聽后,認為他們臨走時能把隱瞞的事講出來,總算向黨講了老實話,這是一個很大的進步,就原諒了他們的幼稚,但同時也批評說,黨員對黨隱瞞應該向黨報告的事情是極端錯誤的,共產黨不允許黨員有這樣的行為。為使他們認識這個錯誤,陳云要求他們每人寫一份對黨的聲明。這種對待犯錯誤同志的方式,既維護了黨紀的權威和尊嚴,又體現了組織的溫暖和寬容,使這兩名新黨員放下了包袱,接受了教訓。 從以上事例可以看出,陳云對犯錯誤的同志,主要采取嚴肅認真的批評的方式,目的是使其認識和改正錯誤,“而不是打落水狗的辦法”。 陳云雖然認為對犯錯誤的同志要正面、坦誠地批評,不能進行打擊,但對事關黨的根本利益、根本原則的錯誤,則主張要旗幟鮮明,不能放縱。1941年3月26日,陳云在討論增強黨性的中共中央政治局會議上發言指出,對犯錯誤的干部不要無原則地團結,既不打擊也不放縱。陳云是這樣提出主張的,也是這樣身體力行的。他在延安時期對一起干部不服從組織分配事件的嚴肅處理,就體現了他對待犯錯誤同志的基本態度和原則立場。 1942年,中央組織部從在延安的東北籍干部中挑選10多人,準備派回東北敵占區工作。其中有些人因害怕敵占區工作危險而拒絕服從組織分配,后經做思想工作,仍有6人不去。陳云親自找他們談話,對他們進行了嚴肅的批評,并于9月29日為中央黨務委員會起草決定對他們給予處分。決定指出:這種行為不僅是對工作討價還價的錯誤,而且是一種政治上的動搖。中央黨務委員會決定以上同志由正式黨員降為候補黨員,其中一人給以嚴重警告。 從這起事件的處理可以看出,陳云在原則問題上是非分明,從不退讓。正如王鶴壽評價陳云時所說的那樣:“在黨的原則問題上,在有關黨的事業成敗問題上,在黨的思想作風問題上,他從不做老好人,他總是旗幟鮮明地與危害黨的思想、行為進行不妥協的斗爭,堅決捍衛黨的根本利益、根本原則。”

|

|||||

|

|

|||||

|

|||||

陳云:對待犯錯誤的同志要坦誠批評不打擊 |

|||||

|

|||||

|

陳云在延安抗日軍政大學論述干部政策時曾指出:“當著解決一個干部的問題,關系到他的政治生命的時候,要很鄭重、很謹慎、很細心地去處理它。一個參加革命工作的同志,往往對于肉體生命并不重視,對于政治生命非常重視,他寧愿犧牲一切,卻不愿被黨組織開除。如果在政治上發生這種問題,他就會認為他的前途沒有希望了。所以不是到了逼不得已的時候,決不要開除黨員的黨籍。”陳云正是以這樣的博大胸懷關心和愛護干部,珍惜和保護他們的政治生命的。 陳云一貫認為,不犯錯誤的人是沒有的。早在1942年10月7日,陳云在延安軍事干部會議上的講話中就指出:“共產黨是做事業的黨,共產黨員是做事業的人,做事就不可能沒有錯誤。無論何人,哪怕他再高明,哪怕他很有本領,但還是有犯錯誤的可能。”1950年6月18日,陳云在全國稅務會議上的講話中再次指出:“只有死了的人和未生出來的人不犯錯誤,要做事就不會不犯錯誤。”因此,陳云主張對犯錯誤的同志要正面、坦誠地批評,不能進行打擊。用他形象的話說,就是“對于犯錯誤的同志,要減少戴大帽子(多穿衣服)”。陳云是這樣說的,也是這樣做的。 1940年3月,陳云在延安擔任中共中央組織部部長期間,處理過這樣一件違反黨紀的案例。有一次,兩名知識分子新黨員,在學校畢業即將出外工作前來找陳云談話。第一個黨員說:“有三件事過去沒有向黨報告過,今天臨走時必須向你說一下。”接著他說了三件事,都不是嚴重的政治問題,但過去都未填在入黨志愿書上。第二個黨員也報告了一件他在黨內從未說過的事情:某年在某地為了“飯碗”問題加入過國民黨,但是既未開過會,也未領過黨證。陳云問他為什么入黨時和入黨后不說,他的答復是,說了怕黨不接收自己為黨員,不準自己在黨的學校讀書。他們在講完過去隱瞞的事情后,都表示:現在一切話都對黨講了,對黨沒有一點虧心的事了,痛快了。 陳云聽后,認為他們臨走時能把隱瞞的事講出來,總算向黨講了老實話,這是一個很大的進步,就原諒了他們的幼稚,但同時也批評說,黨員對黨隱瞞應該向黨報告的事情是極端錯誤的,共產黨不允許黨員有這樣的行為。為使他們認識這個錯誤,陳云要求他們每人寫一份對黨的聲明。這種對待犯錯誤同志的方式,既維護了黨紀的權威和尊嚴,又體現了組織的溫暖和寬容,使這兩名新黨員放下了包袱,接受了教訓。 從以上事例可以看出,陳云對犯錯誤的同志,主要采取嚴肅認真的批評的方式,目的是使其認識和改正錯誤,“而不是打落水狗的辦法”。 陳云雖然認為對犯錯誤的同志要正面、坦誠地批評,不能進行打擊,但對事關黨的根本利益、根本原則的錯誤,則主張要旗幟鮮明,不能放縱。1941年3月26日,陳云在討論增強黨性的中共中央政治局會議上發言指出,對犯錯誤的干部不要無原則地團結,既不打擊也不放縱。陳云是這樣提出主張的,也是這樣身體力行的。他在延安時期對一起干部不服從組織分配事件的嚴肅處理,就體現了他對待犯錯誤同志的基本態度和原則立場。 1942年,中央組織部從在延安的東北籍干部中挑選10多人,準備派回東北敵占區工作。其中有些人因害怕敵占區工作危險而拒絕服從組織分配,后經做思想工作,仍有6人不去。陳云親自找他們談話,對他們進行了嚴肅的批評,并于9月29日為中央黨務委員會起草決定對他們給予處分。決定指出:這種行為不僅是對工作討價還價的錯誤,而且是一種政治上的動搖。中央黨務委員會決定以上同志由正式黨員降為候補黨員,其中一人給以嚴重警告。 從這起事件的處理可以看出,陳云在原則問題上是非分明,從不退讓。正如王鶴壽評價陳云時所說的那樣:“在黨的原則問題上,在有關黨的事業成敗問題上,在黨的思想作風問題上,他從不做老好人,他總是旗幟鮮明地與危害黨的思想、行為進行不妥協的斗爭,堅決捍衛黨的根本利益、根本原則。”

|

|||||

|

|

|||||